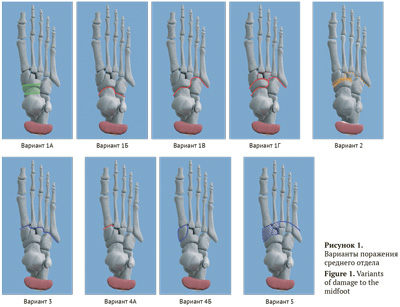

Поражения среднего отдела стопы составляют 60–70% от всех деформаций при диабетической нейроостеоартропатии Шарко, однако имеющиеся классификации этой патологии немногочисленны и имеют недостатки.

Результаты выполнения артродеза заднего отдела стопы и голеностопного сустава у пациентов с нейроостеоартропатией Шарко

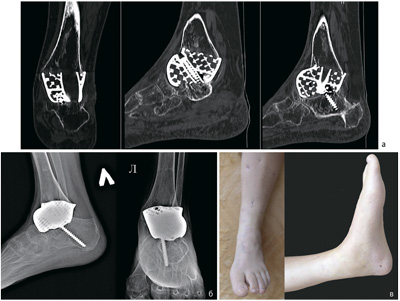

Поражение заднего отдела стопы и голеностопного сустава при диабетической нейроостеоартропатии Шарко нередко сопровождается формированием субтотальных и тотальных дефектов таранной кости, что приводит к развитию нестабильных многоплоскостных деформаций, а также резкому нарушению опороспособности конечности.

Замещение тотального дефекта таранной кости с использованием индивидуального 3D-имплантата из пористого титана при нейроостеоартропатии Шарко у пациентки с нейросифилисом

Нейропатическая артропатия, или артропатия Шарко, характеризуется быстро прогрессирующей деструкцией костей на фоне нарушения ноцицептивной и проприоцептивной иннервации пораженной конечности.

Хирургическое лечение застарелых переломов пяточной кости: обзор литературы

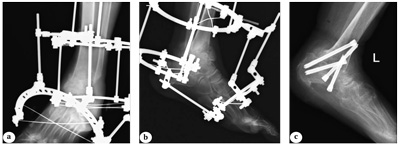

Последствия переломов пяточной кости вызывают стойкую инвалидизацию пациентов и снижение качества их жизни. Типичными проявлениями выступают деформация заднего отдела стопы, плоскостопие и подтаранный артроз. Стойкие посттравматические деформации с течением времени приводят к возникновению патологической биомеханики стопы и нарушению кинематики и кинетики нижних конечностей и таза.

Лекция Пахомов И.А.

Деформирующий остеоартроз 1 ПФС

Лекция Кузнецов В.В.

Асептический некроз таранной кости

Лекция Кузнецов В.В.

Иммуногистохимический анализ как обоснование использования остеохонрального трансплантата

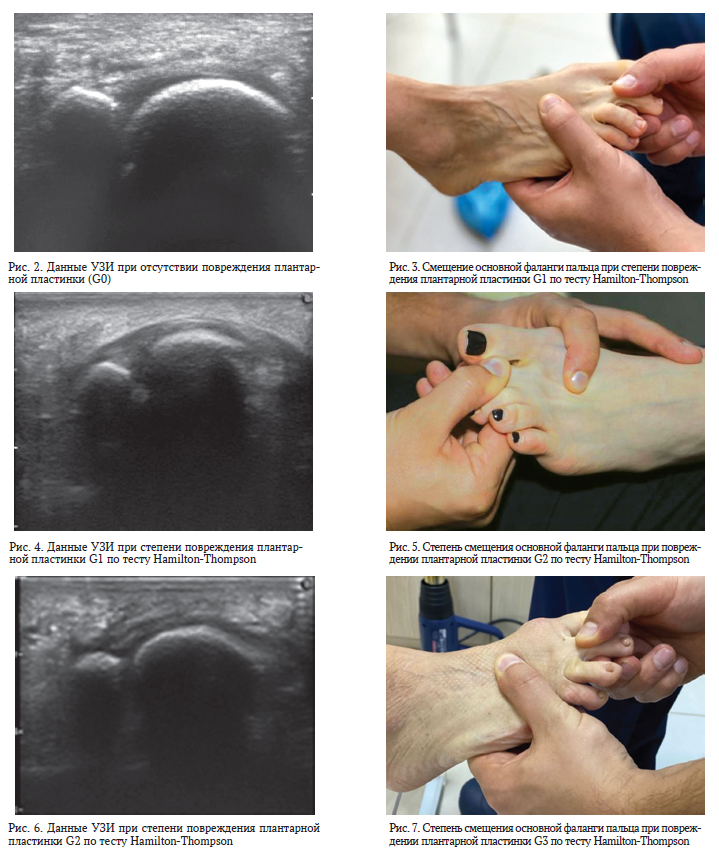

Объективизация показаний к хирургическому восстановлению плантарной пластинки с помощью УЗИ при лечении многоплоскостной статической деформации стопы, сопровождающейся молоткообразной деформацией «малых пальцев»

При прогрессирующей многоплоскостной статической деформации передних отделов стопы этапно развивается вальгусная деформации 1 пальца, варусное отклонение I плюсневой кости, поперечная распластанность стопы, результатом которой является перегрузка плюснефаланговых суставов, приводящая к дегенеративному истончению, а затем разрыву плантарных пластинок плюснефаланговых суставов «малых пальцев», приводящая к формированию комплекса молоткообразного пальца. Перспективным в плане точности диагностики повреждения плантарной пластинки, и относительно недорогим представляется УЗИ, которое возможно выполнить в любом ЛПУ РФ, занимающемся оказанием помощи больным с ортопедической патологией. Цель. Представить технологию УЗ-исследования, позволяющую объективно оценить степень повреждения плантарной пластинки с целью выбора оптимальной тактики хирургического лечения молоткообразной деформации «малых пальцев» стопы при многоплоскостной статической деформации ее передних отделов.

Хирургическое лечение тяжелого (2–3 степени) деформирующего артроза первого плюснефалангового сустава: задачи, подходы, техника

На основании опыта лечения 67 пациентов (98 стоп) с деформирующим артрозом первого плюснефалангового су- става показано, что при лечении данной патологии дистальная декомпрессирующая остеотомия в сочетании с макси- мально радикальным релизом и хеилэктомией обладает значительным саногенирующим потенциалом, позволяющим обращаться к артродезу или артропластике лишь в крайних случаях запущенного hallux rigidus. L-образная остеотомия дает больше возможностей для коррекции при тяжелых деформациях и дегенеративных изменениях, основным кри- терием достаточности которых является достигнутый объем интраоперационного разгибания 1 пальца. Оптимальным является достижение разгибания 1 пальца стопы до 65° и выше. Непременным этапом комплексной операции является максимально радикальная хеилэктомия. При выстраивании артродеза 1 ПФС в горизонтальной плоскости ось 1 пальца следует ориентировать параллельно оси 2 плюсневой кости. Сагиттальный угол выстраивания артродеза зависит от вы- раженности вальгуса заднего отдела. Активное послеоперационное ведение существенным образом улучшает отдален- ные результаты хирургического лечения деформирующего артроза 1 ПФС.

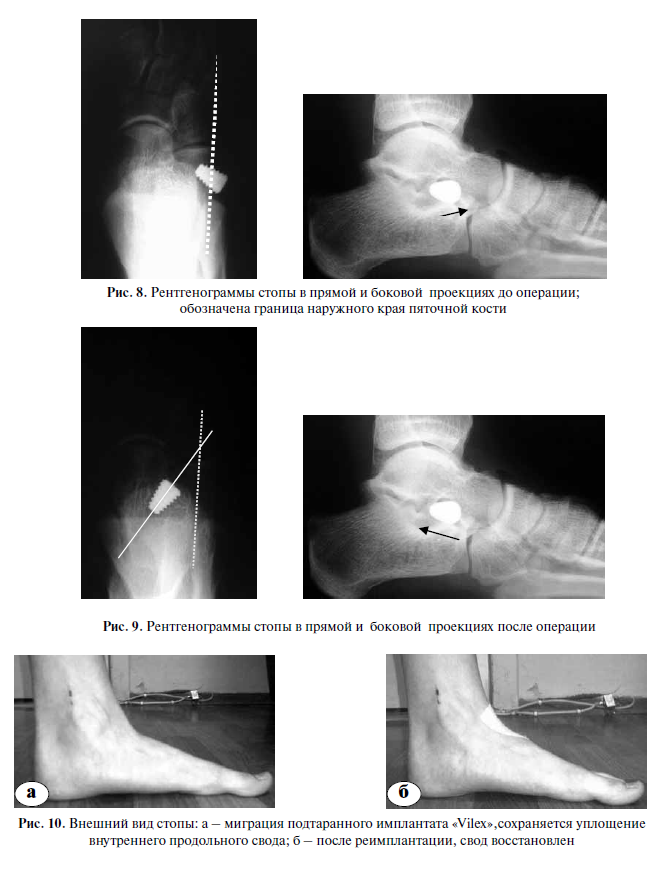

Анализ осложнений после подтаранного артроэреза у пациентов с плосковальгусной деформацией стоп

Представлены результаты обследования 9 пациентов, у которых после подтаранного артроэреза в период с 2008 по 2011 г. развились различные осложнения. У 7 пациентов подтаранный артроэрез проводился в сочетании с хирургиче- ской коррекцией переднего отдела стопы, у 2 пациентов выполнялся изолированно. Все осложнения были разделены на 4 группы: синдром таранного синуса (СТС), миграция подтаранного имплантата, гиперкоррекция деформации, разрушение подтаранного имплантата. Развитие СТС после подтаранного артроэреза (ПА) было связано с установкой имплантата слишком большого размера. Миграция имплантата была связана с несоблюдением топографических требований к его установке, а также с неадекватным его размером. Гиперкоррекция деформации отме- чалась в случаях, когда подтаранный имплантат был введен глубже, чем требует техника установки. В случаях миграции имплантата «Vilex» проводилась его реимплантация, а в остальных случаях имплантат удалялся, что позволяло устранить болевой синдром. С целью предотвращения осложнений после ПА следует учитывать топографию подтаранных имплан- татов в пространстве таранного синуса и соблюдать технологию их установки.