С ноября 2007 г. по декабрь 2010 г. были прооперированы 25 пациентов с плосковальгусной деформацией, у которых имелись добавочные os tibiale externum. Возраст больных варьировал от 16 до 35 лет. В 80% случаях операции проводи- лись на одной стопе, а в 20% – одновременно на двух стопах. Результаты лечения оценивали по шкале Американского ортопедического общества стопы и голеностопного сустава (AOFAS). В среднем показатель боли улучшился с 14,3 до 29.0, улучшение функций стопы и пятки с 29,4 до 42,0, а правильное положение изменилось от среднего значения 2,7 до 8,5. Рентгенография показала среднее уменьшение угла продольного свода на 12,3°, уменьшение таранно-пяточного угла – на 8°, увеличение высоты свода – на 5–8 мм. Результатами исследования подтвердили причастность наличия os tibiale externum к развитию плосковальгусной деформации стоп. Лечение таких пациентов требует комплексного подхода, основным этапом которого является уда- ление добавочной кости. Подтаранный артроэрез в сочетании с пластикой сухожилия задней большеберцовой мышцы (СЗББМ) и транспозицией сухожилия длинного сгибателя пальцев (СДСП) является достаточно эффективной и со- временной методикой хирургической коррекции плосковальгусной деформации стоп с добавочной os tibiale externum.

Хирургические методы коррекции поло-варусной деформации стопы 3 степени

В настоящее время варусная деформация стоп считается одной из наиболее распространенных в структуре заболеваний стопы и голеностопного сустава. При данном виде деформации стопа имеет характерное половарусное искривление, что сопровождается отклонением переднего отдела стопы внутрь и развитием косолапости. Цель настоящего исследования состоит в улучшении результатов оперативного лечения, анализе системы методик оперативного лечения и от- работки алгоритма выбора наиболее оптимальных вариантов оперативного лечения при 3-й стадии развития половарусной деформации стопы. Нами обобщен клинический опыт оперативного лечения 145 пациентов с поло-варусной деформацией стоп 3 степени, которым выполнено 177 оперативных вмешательств. Анализ отдаленных результатов хирургического лечения показал, что индивидуальный подход при таких тяжелых деформациях, в зависимо- сти от вовлеченности отдела стопы, сочетание операций как на костях, так и на мягких тканях, обеспечивали благоприятное течение послеопера- ционного периода и более раннее начало реабилитации.

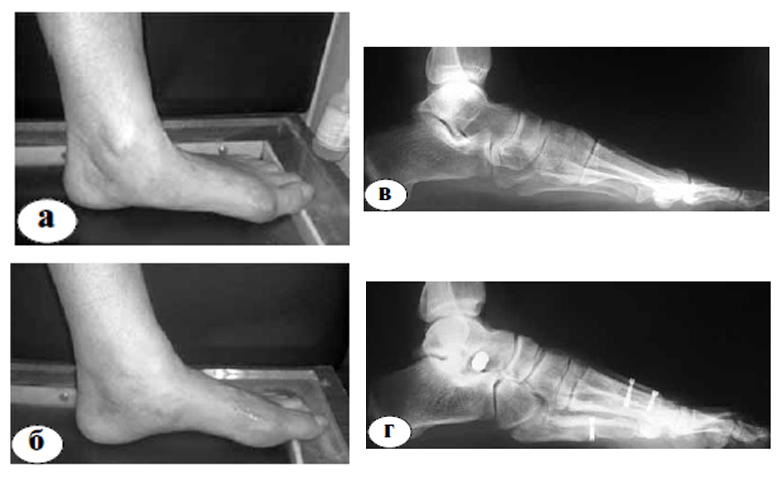

Классификация плоско-вальгусной деформации стоп у взрослых: метод определения степени деформации

Отмечено, что создание наглядной классификации, позволяющей уже по данным клинического осмотра предположить степень деформации, подтверждается результатами инструментальных и рентгенологиче- ских методов обследования.

Междисциплинарный подход к ведению нейропатической формы синдрома диабетической стопы. Роль ортопеда

В статье представлен опыт междисциплинарного подхода к ведению синдрома диабетической стопы на примере лечения пациента с нейропатической формой, проявляющейся хронической раной подошвенной поверхности стопы.

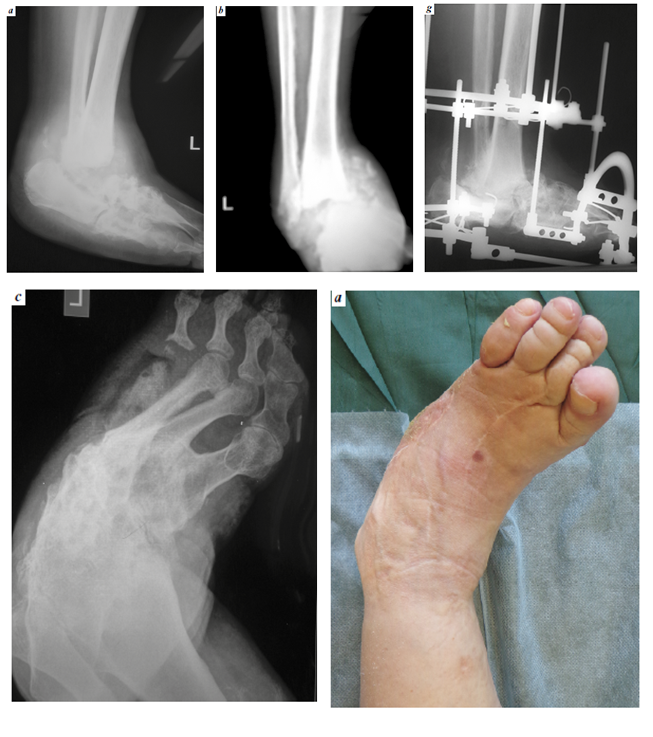

Пяточно-большеберцовый артродез в хирургической тактике лечения стопы шарко с поражением голеностопного сустава

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность различных видов пяточно-большеберцового артродеза в лечении па- циентов со стопой Шарко на фоне сахарного диабета с поражением голеностопного сустава в зависимости от распространен- ности и стадии патологического процесса.

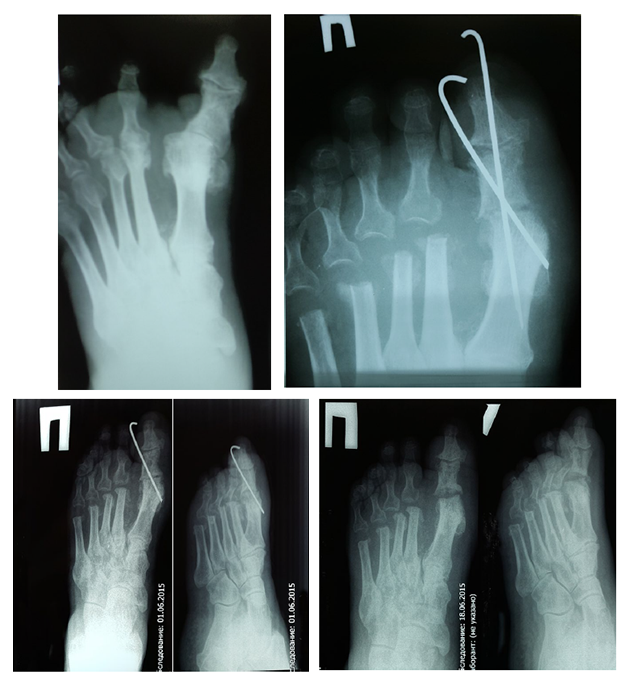

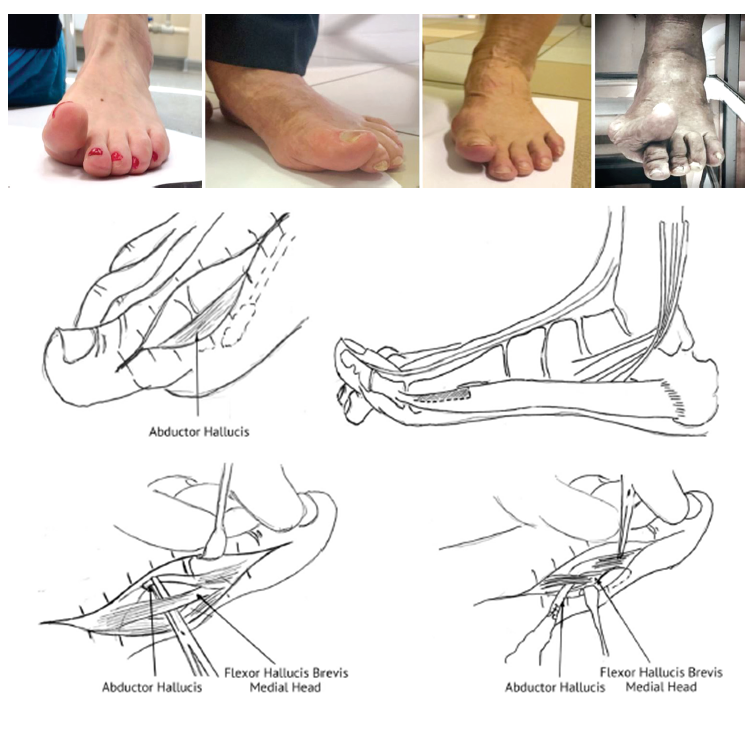

Хирургическая коррекция дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы (клинический случай)

Дивергентная молоткообразная деформация пальцев представляет собой комплекс выраженных взаимосвязанных многокомпонентных анатомо-функциональных нарушений в малых лучах стопы, оказывающих негативное влияние на активность значительного количества пациентов трудоспособного возраста. В таких случаях выбор методов хирургической коррекции представляет собой не стандартную задачу. Цель данной статьи – представить эффективный подход к выполнению хирургической коррекции сложной и редко встречающейся деформации малых лучей стопы. Хирургическая техника включает в себя комбинированное вмешательство на костях, суставах и мягких тканях. Отличительными особенностями данной хирургической техники являются возможность восстановления центров ротации, а также пассивных и активных механизмов стабилизации плюснефаланговых суставов. Достижение указанных эффектов позволяет снизить риск возникновения таких осложнений, как синдром флотирующего пальца и его гиперэкстензия, отрицательно влияющих на удовлетворенность пациентов результатом лечения. Представленный подход к хирургической коррекции дивергентной молоткообразной деформации пальцев стопы является эффективной, воспроизводимой техникой, применяемой в нашей клинике. Сохраняется актуальность дальнейшего совершенствования методов хирургической коррекции малых лучей стопы, с целью уменьшения риска возникновения и степени выраженности тугоподвижности плюснефалангового сустава.

Метод двухэтапного лечения пациентов с тотальными и субтотальными дефектами стопы при нейроостеоартропатии Шарко

Одним из осложнений сахарного диабета является остеоартропатия Шарко с развитием ангионевропатических и метаболических нарушений стоп, потерей опороспособности конечностей. Присоединение гнойной инфекции не только ухудшает качество жизни пациентов, но и создает угрозу жизни. По данным литературы, мы имеем весьма противоречивую информацию о выборе технологий реконструкции и способах фиксации стоп. Отсутствие единых подходов и общепризнанных протоколов свидетельствует о неудовлетворенности ортопедов достигнутыми результатами и о несовершенстве применяемых технологий.

Хирургическое лечение Hallux extensus

В статье отражена сравнительная оценка ранних и отдаленных результатов двух методов хирургического лечения Hallux extensus. Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 22 пациентов в ортопедическом отделении ГКБ им. С.С. Юдина г. Москвы с 2017 по 2019 год по поводу Hallux extensus. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от тактики хирургического лечения. Основной целью данного исследования является сравнительная оценка функциональных результатов двух оперативных методик. Первой группе пациентов, в которую вошло 11 человек, была выполнена игольчатая чрескожная тенотомия сухожилия разгибателя 1-го пальца, второй группе, которую составили также 11 человек, выполнялся тенодез сухожильно-мышечной части короткого сгибателя 1-го пальца по предложенной нами методике.

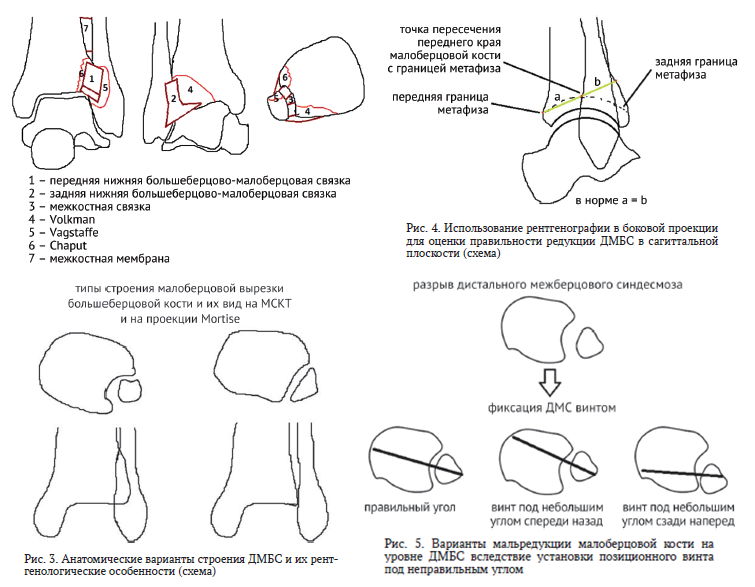

Повреждение дистального межберцового синдесмоза, пути улучшения результатов лечения (обзор литературы)

Лечение пациентов с повреждениями дистального межберцового синдесмоза (ДМБС) до настоящего времени остаётся одной из самых дискутабельных тем в хирургии стопы и голеностопного сустава. Переломы лодыжек с повреждением дистального межберцового синдесмоза сопровождаются значительно худшими результатами. Однозначного мнения об алгоритме диагностики и лечения таких повреждений до настоящего времени не существует. Цель. Путём анализа современной мировой литературы обобщить данные относительно методов диагностики и лечения повреждений дистального межберцового синдесмоза, как изолированных, так и в комплексе с переломами лодыжек. Материалы и методы. При подготовке обзора были использованы электронные базы данных elibrary, PubMed, ResearchGate. Глубина поиска составила 30 лет. После предварительного сбора информации все низкорелевантные источники были исключены. Предпочтение отдавалось исследованиям типа мета-анализ, рандомизированным контролируемым исследованиям, систематическим обзорам, кадаверным биомеханическим исследованиям. Результаты. Для фиксации ДМБС могут использоваться винты и шовные пуговицы, выполняться остеосинтез переломов Волькмана, Шапута и Вагстаффа, которые являются чрескостными повреждениями ДМБС. Для рентгенологической оценки качества устранения смещения может использоваться рентгенография, МСКТ, МРТ и артроскопия. Частичные повреждения ДМБС, если они выявлены своевременно, могут лечиться консервативно, с переходом к хирургической стабилизации при наличии признаков сохраняющейся нестабильности. Обсуждение. Большинство исследований указывает на крайне низкое диагностическое значение обычной рентгенографии в диагностике повреждений ДМБС. Исследователи рекомендуют проводить билатеральную МСКТ, а в случаях частичных изолированных повреждений – МРТ голеностопного сустава. В случае сопутствующих повреждений малоберцовой вырезки большеберцовой кости многие авторы рекомендуют восстановление её целостности до принятия решения о транссиндесмозной фиксации. Открытое устранение смещения в ДМБС сопровождается меньшим риском мальпозиции и мальредукции малоберцовой кости. Для транссиндесмозной фиксации предпочтительнее использовать шовные пуговицы. Удаление позиционных винтов не влияет на функциональный результат лечения. В случае повреждения ДМБС на фоне нейропатии используется более стабильный остеосинтез.

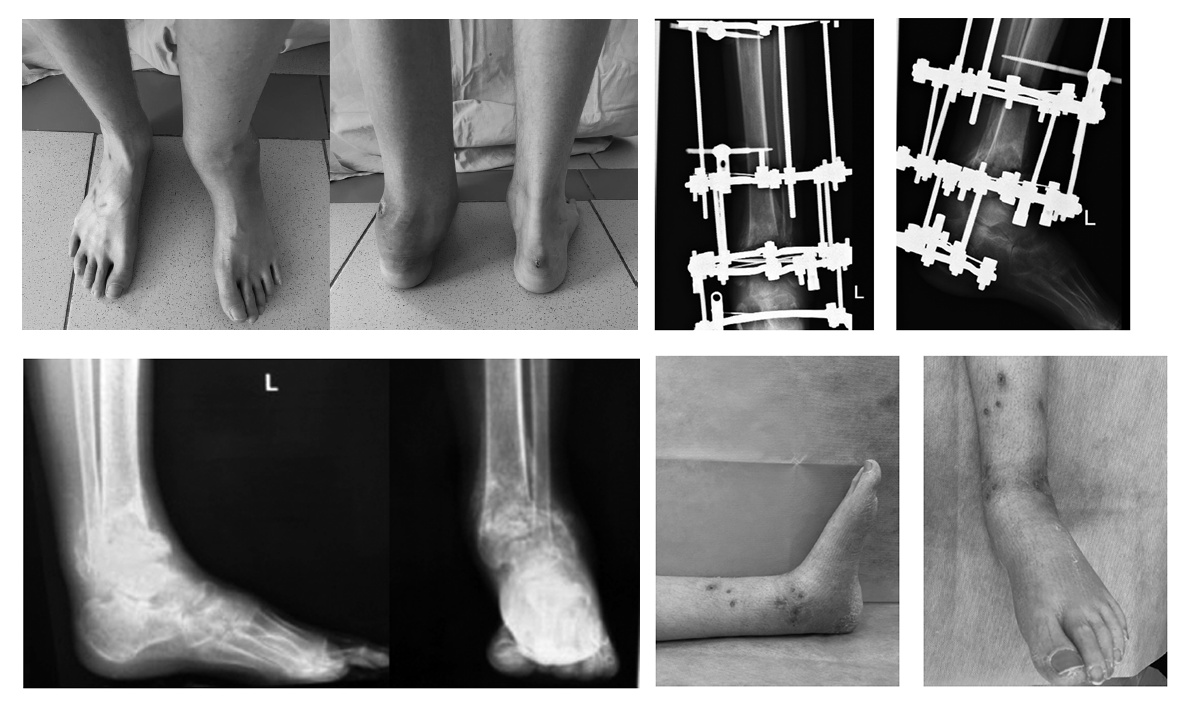

Развитие нейроостеоартропатии Шарко коленного сустава после реконструктивной операции по поводу диабетической нейроостеоартропатии голеностопного сустава

Представлены результаты обследования и лечения пациента с последовательным развитием диабетической нейроостеоартропатии (ДНОАП) голеностопного сустава и коленного сустава той же конечности. Пациент, 24 года, с сахарным диабетом 1-го типа с 13 лет и ДНОАП левого голеностопного сустава на стадии Eichenholtz 2. Проведена надлодыжечная малоинвазивная остеотомия малоберцовой и большеберцовой костей с коррекцией деформации и стабилиза- цией костных фрагментов аппаратом внешней фиксации (АВФ). Через 6 мес АВФ был снят. При инициации ходьбы произошло развитие ДНОАП коленного сустава оперированной конечности, диагностированной на стадии 0 при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ). Полная разгрузка (костыли) в сочетании с иммобилизацией индивидуальной разгрузочной повязкой привели к купированию процесса в коленном суставе без формирования деформации в тече- ние 4 мес, что подтверждено исчезновением температурного градиента, а также данными МРТ. Через 2,5 мес после прекращения иммобилизации пациент ходит с 50% нагрузкой на конеч- ность, клинических признаков рецидива артропатии обеих локализаций не отмечено. Надло- дыжечная малоинвазивная остеотомия в сочетании с фиксацией АВФ была эффективна при поражении голеностопного сустава, однако она спровоцировала развитие ДНОАП коленного сустава. Возможно, другими факторами, способствовавшими этому, могли быть сочетание де- фицита витамина D, длительной диареи, а также усугубление саркопении и ослабление связоч- ного аппарата конечности вследствие некомпенсированного сахарного диабета и длительной иммобилизации.