Тарзальная коалиция — состояние, которое характеризуется сращением костей заднего отдела стопы и наиболее часто клинически проявляется в подростковом периоде. Сращения костей заднего отдела стопы нарушают формирование нормального скелета стопы и приводят к ригидной деформации, выраженному болевому синдрому и снижению уровня активности пациентов. Результаты имеющихся тактик лечения неоднозначны, что обуславливает необходимость поиска новых методов решения данной проблемы. Цель исследования. Представлены среднесрочные результаты гемиэндопротезирования средней суставной фасетки пяточной кости оригинальной моделью импланта, выполненной из циркониевой керамики, у пациента с фиброзной коалицией между таранной и пяточной костями в комбинации с сопутствующими хирургическими техниками.

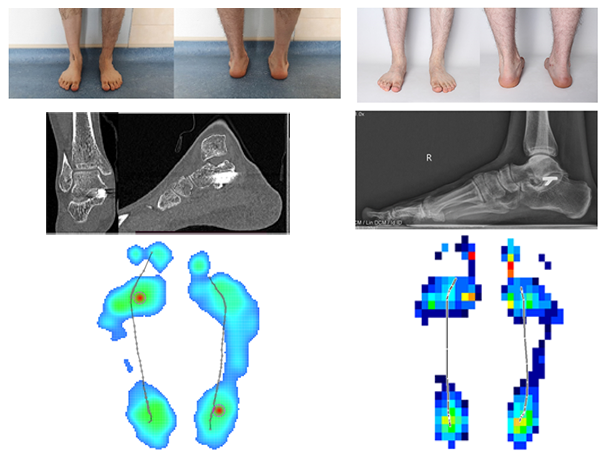

Анализ результатов хирургического лечения плосковальгусной деформации стоп у детей и подростков

Плосковальгусная деформация стоп является частой причиной обращения к орто- педу. В детской ортопедии используются технологии, не нарушающие физиологического рос та па- циента, в частности подтаранный артоэрез. Цель исследования — провести анализ результатов хирургического лечения деформации стоп у детей и оценить эффективность подтаранного артро- эреза в коррекции плосковальгусной деформации. Методы. В период с 2013 по 2022 г. по поводу плосковальгусной деформации стопы прооперировано 482 пациента. Операция по методике под- таранного артоэреза в различных комбинациях выполнена в 405 случаях. Результаты. Наблюдая пациентов в течение 9 лет после хирургического лечения, в большинстве случаев отмечался стой- кий положительный эффект, а именно: отсутствие жалоб на болевой синдром, отсутствие клини- ко-рентгенологической картины плосковальгусной деформации стопы; активный образ жизни, включая занятия спортом. В среднем через 17,7 месяцев в 66 случаях (16,1%) потребовалась за- мена подтаранного импланта в связи с физиологическим ростом пациентов. В 125 случаях (31,2%) имплант был удален в среднем через 31,2 мес после установки. Неудовлетворительные результа- ты отмечены в 14 (3,4%) случаях.

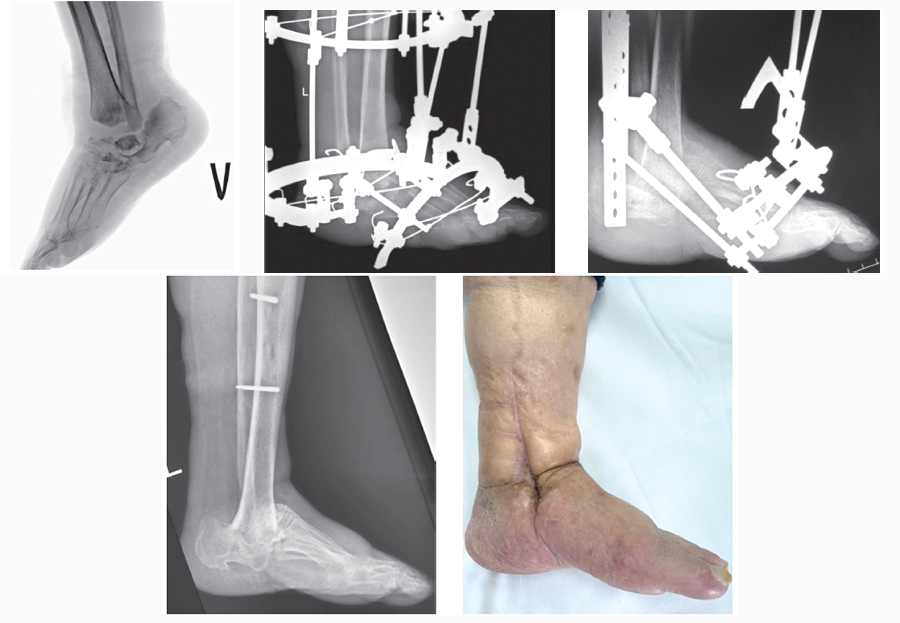

Сравнение ортопедической реконструкции деформаций стоп при диабетической артропатии Шарко с консервативным лечением на стадиях 1-2 по классификации Eichenholtz

Оценить эффективность и безопасность применения закрытого чрескостного остеосинтеза в лечении пациентов с диабетической нейроостеоартропатией Шарко в острой рентгенопозитивной стадии (Eichenholtz 1-2) с деформацией в заднем и среднем отделах стопы в сравнении с иммобилизацией при помощи индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast. Материалы и методы. В основной группе исследования у 8 пациентов производилась закрытая коррекция деформации и фиксация в аппарате Илизарова до рентгенологических признаков консолидации с последующим демонтажем аппарата и переходом на консервативные методы фиксации и разгрузки. Контрольная группа – 11 пациентов, получавших амбулаторное консервативное лечение при помощи Total Contact Cast в сочетании с применением костылей.

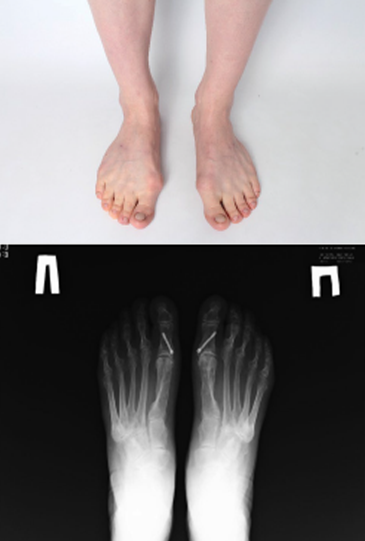

Анализ среднесрочных результатов коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы

Вальгусная деформация первого пальца стопы является одной из наиболее часто встречаемых дефор- маций стопы. На сегодняшний день для коррекции данной деформации предложено множество методик, но одной из наиболее часто используемых является остеотомия Scarf первой плюсневой кости, которая дополняется остеотоми- ей Akin проксимальной фаланги первого пальца. В данной публикации приводится анализ среднесрочных результатов коррекции деформации первого пальца стопы.

Реваскуляризация и последующая ортопедическая реконструкция стопы при диабетической нейроостеоартропатии Шарко

Цель – определить безопасность и эффективность двухэтапной стратегии хирургического лечения пациентов с диабетической нейроостеоартропатией Шарко (ДНОАП) и заболевани- ями периферических артерий (ЗПА) с проведением в качестве первого этапа эндоваскуляр- ной реваскуляризации конечности, учитывая вид и объем планируемой ортопедической рекон- струкции.

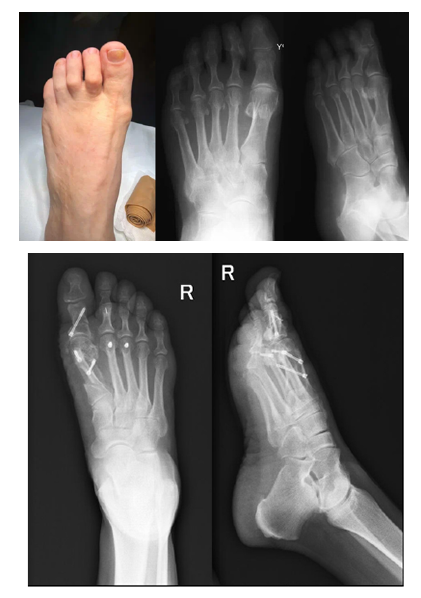

Оригинальная суставосберегающая методика лечения молоткообразной деформации малых пальцев стопы

Молоткообразная деформация пальцев стопы характеризуется разгибательной контрактурой плюснефалангового сустава, сгибательной контрактурой проксимального межфалангового сустава и переразгибанием в дистальном межфаланговом суставе. Данное состояние широко распространенно особенно среди женщин старшей возрастной группы. Молоткообразная деформация пальцев, как изолированно, так и в комплексе с сопутствующими деформациями стопы— патология, которая приводит к снижению активности пациентов, выраженному болевому синдрому и трудностям при подборе обуви. Существующие методики хирургического лечения имеют недостатки и ограничения в применении, что приводит к необходимости поиска новых методов лечения.

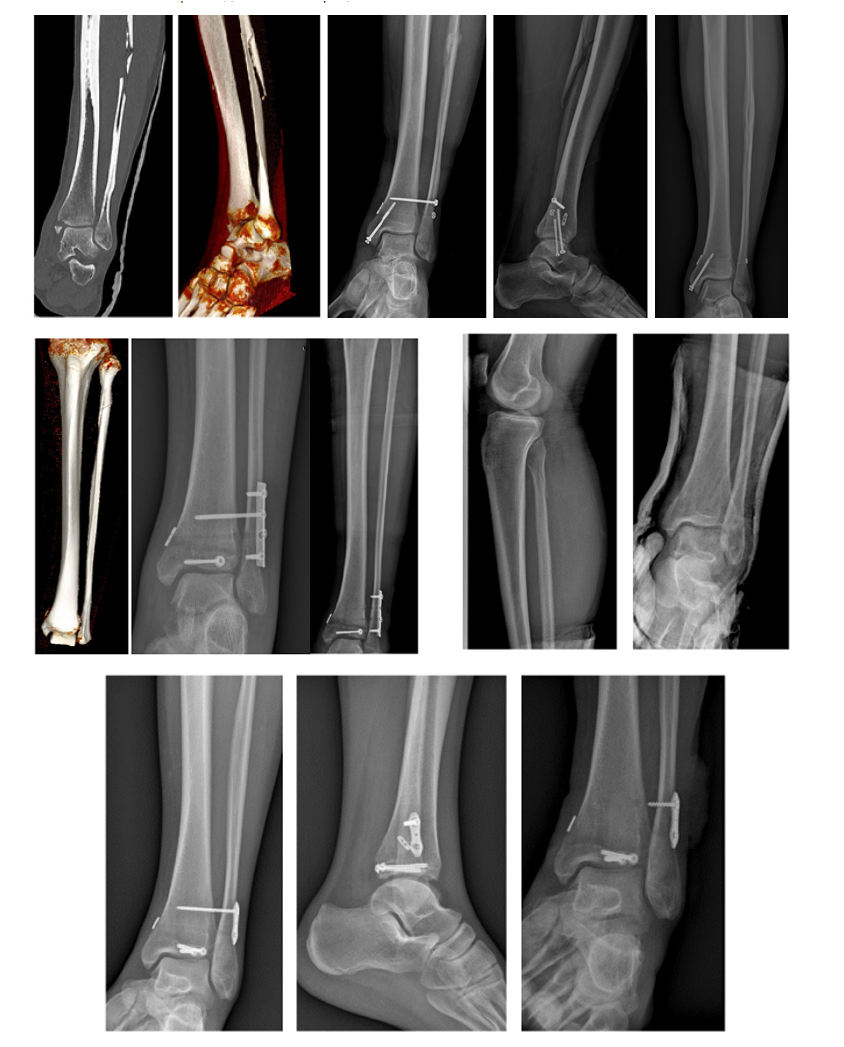

Клинические результаты одновременной фиксации разрывов межберцового синдесмоза при помощи пуговчатого фиксатора и позиционного винта при высоких переломах малоберцовой кости (серия клинических наблюдений)

Переломы средней и верхней трети малоберцовой кости с одновременным разрывом дистального межберцового синдесмоза (ДМБС) являются достаточно редким видом травмы, характеризующиеся техническими трудностями репозиции и фикса- ции, и, зачастую, неблагоприятным прогнозом. Цель: проанализировать источники литературы, посвящённые проблеме фиксации ДМБС в условиях перелома верхней трети малоберцовой кости. Представить серию из трёх клинических случаев лечения данной па- тологии при помощи гибридной техники – одновременного использования ригидной и гибкой систем фиксации. Материалы и методы. Нами были проанализированы источники литературы, относящиеся к теме фиксации разрывов дистального межберцового синдесмоза в условиях высоких переломов малоберцовой кости в базах данных PubMed, Embase, Google Scholar, The Cochrane Database of Systematic Reviews КиберЛенинка по запросам: межберцов*, позиционный винт, пуговичный фиксатор, перелом заднего края, надсиндесмоз- ный перелом малоберцовой кости. Также нами был применён метод одновременного использование позиционного винта и пуговчато- го фиксатора при разрывах ДМБС с одновременным высоким переломом малоберцовой кости у трёх пациентов и проанализированы отдалённые результаты лечения. Результаты. Анализ литературы показал, что ряд исследований выявил недостаточную степень стаби- лизации малоберцовой кости в кранио-каудальном и сагиттальном направлении при использовании пуговчатых фиксаторов. При этом пуговчатые фиксаторы обеспечивают максимальную стабильность от латерального смещения. Одновременное использование пугов- чатого фиксатора и позиционного винта позволило в нашей серии наблюдений получить отличные результаты лечения у пациентов с разрывом ДМБС и высоким переломом малоберцовой кости. Обсуждение. До настоящего момента не существует единой точки зре- ния касательно оптимального метода фиксации разрывов ДМБС с одновременным высоким переломом малоберцовой кости. Данный тип повреждений сопровождается многовекторной нестабильностью малоберцовой кости в вырезке большеберцовой кости. Изоли- рованное использование пуговчатого фиксатора или позиционного винта имеет ряд ограничений. Заключение. Одновременное ис- пользование позиционного винта и пуговчатого фиксатора может улучшить результаты лечения данной категории пациентов, ускорить реабилитацию и обеспечить более полное восстановление функции, снизить необходимость в повторных операциях.

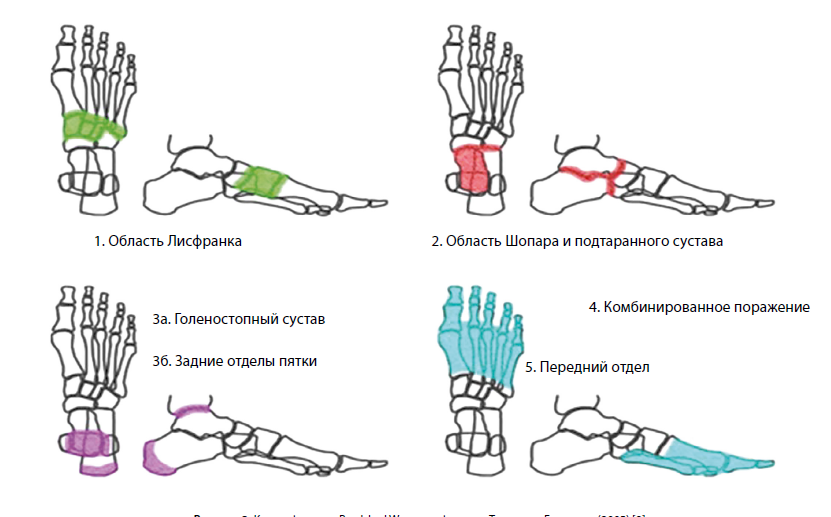

Классификация нейроостеоартропатии шарко: эволюция взглядов и нерешенные проблемы

Диабетическая нейроостеоартропатия Шарко — проявление синдрома диабетической стопы, сопровождающееся высоким риском образования трофических язв и ампутации. Многие аспекты этой патологии ввиду ее особенностей остаются плохо изученными, что ведет к сложностям в определении тактики лечения пациентов. В обзоре проводит- ся анализ классификаций артропатии Шарко, построенных по анатомическому и «функциональному» принципам. Основное внимание уделено поражениям среднего отдела стопы как наиболее тяжелым по своим последствиям. Проанализированы преимущества и недостатки разных подходов к описанию рентгенологической картины забо- левания на разных его стадиях. Систематизация литературы позволяет сделать вывод о том, что существующие под- ходы к классификации относительно приемлемы с точки зрения планирования консервативного лечения. В то же время подробные анатомо-рентгенологические классификации не помогают в выборе тактики реконструктивного хирургического лечения. В свете увеличения доступности реконструктивной хирургии при тяжелых деформациях вследствие артропатии Шарко представляется целесообразной разработка классификационных систем, которые могли бы стать инструментом определения хирургической тактики при данной патологии.

Хирургическое лечение Hallux rigidus

Проанализированы отдаленные результаты лечения 28 пациентов с Hallux rigidus методом операции Шеде-Брандеса и эндопротезирования 1 плюснефалангового сустава. Установлено, что операция Шеде-Брандеса снижает болевой синдром, но не увеличивает объем движений в 1 плюснефаланговом суставе. Результаты эндопротезирования 1 плюснефалангового сустава по поводу Hallus rigidus могут быть оценены как хорошие.

Концептуальная модель организации специализированной помощи при патологии стопы и голеностопного сустава

Рассмотрены недостатки существующей системы оказания помощи пациентам с патологией стопы и голеностопного сустава, дан анализ выявленных недостатков подобного подхода к организации медицинской помощи и предложена перспективная организационно-функциональная модель оказания специализированной подиатрической помощи таким пациентам.