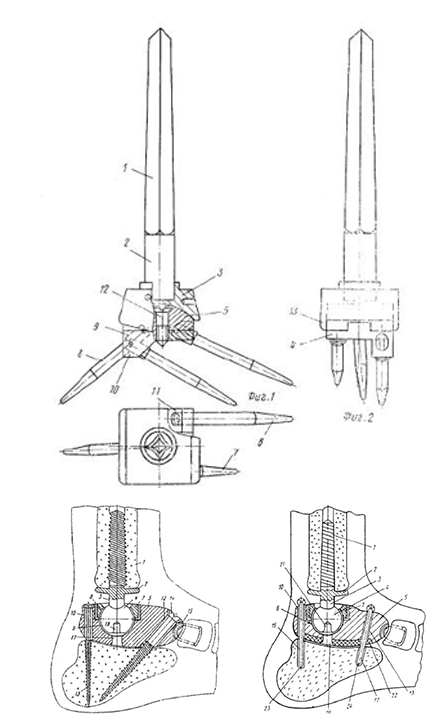

Хронический остеомиелит пяточной кости составляет от 7 % до 8 % среди общего числа случаев остеомиелита костей. Встречаются особые его формы, сложные с точки зрения коррекции повреждений. Рассмотрены вопросы, касающиеся разработ- ки и обоснования оригинального реконструктивно-пластического метода хирургического лечения, повышающие его эффектив- ность при опасности необратимого рубцового сморщивания покровных тканей над дефектом костного вещества пяточной кости.

Современная концепция специализированной помощи пациентам с подиатрической патологией

Рассмотрены основные элементы концептуальной модели оказания специализированной помощи пациентам с патологией стопы и голеностопного сустава, дан анализ недостатков существующих в настоящее время подходов к организации лечебно-диагностического процесса и намечены пути модернизации существующей системы специализированной помощи этой категории пациентов.

Электронейромиография в диагностике ранних стадий диабетической нейропатии – приглашение к дискуссии эндокринологов, неврологов, электрофизиологов

Актуальность проблемы диабетической дистальной полинейропатии (ДДПН) обусловлена ее большой распространенно- стью, по данным специализированных исследований, поздней диагностикой и серьезными последствиями. Не вызывает сомнений важность диагностики ДДПН на ранней ее стадии: именно в этот период повреждение периферических нервов носит обратимый характер, а проводимое лечение наиболее эффективно. Однако объективизация диагноза ДДПН затруд- нительна: данные неврологических и электрофизиологических тестов нередко не соответствуют клинической симптома- тике, поскольку эти методы оценивают поражения крупных нервных волокон, тогда как при ДДПН повреждаются в первую очередь мелкие волокна. Использование для оценки малых волокон биопсии кожи и конфокальной микроскопии рогови- цы (КМР) в клинической практике крайне ограниченно. В качестве альтернативы анализируются возможности электро- нейромиографии (ЭНМГ): параметры с их субъективными особенностями, выбор нервов и их количества для диагностики ДДПН в контексте топографической неврологии и нейрофизиологии дистальных волокон.

Диабетическая дистальная нейропатия и методы её диагностики

Цель: изучить возможности диагностики диабетической дистальной нейропатии (ДДПН) на ранней стадии. Материалы и методы: обследовано 60 лиц в возрасте 45-76 лет (61,6±8,3), из них 30 с сахарным диабетом (СД) 2 типа и 30 без нарушений углеводного обмена (контрольная группа), все без клинических признаков ДДПН. Проводилось стандартизованное интервью с регистрацией социально-демографических и анамнестических данных; осмотр нижних конечностей; оценивали симптомы нейропатии (Neuropathy Symptom Score) и неврологический дефицит по шкале Нейропатический дисфункциональный счет. Электронейромиографию (ЭНМГ) проводили на приборе «Нейрософт МВП4».

Ранняя диагностика диабетической дистальной полинейропатии с помощью электронейромиографии

Диабетическая дистальная полинейропатия (ДДПН) является предиктором развития синдрома ди- абетической стопы (СДС), образования язв и ампутаций нижних конечностей, что определяет актуальность ранней верифицированной диагностики ДДПН.

Возможность хорошего исхода и обратимость тяжёлого поражения голеностопного сустава на примере клинического наблюдения

Проблематика асептического некроза таранной кости складывается из следующих особенностей: а) манифестация заболевания в виде острого суставного синдрома без типичных симптомов; б) неизбежные тяжёлые последствия в виде обезображивающего деформирующего артроза голе- ностопного сустава, развития грубых деформаций заднего отдела стопы и т. д. с исходом в инвалидность. Важную роль играет отсутствие мето- дики контроля за динамикой развития заболевания. Особенно это касается такого важного вопроса, как обоснование прекращения иммобилизации и разрешения нагрузки на стопу во избежание коллапса таранной кости и последующих осложнений. Считается, что лечение, начатое на стадии «дорентгеновских» изменений, позволяет избежать тяжёлых осложнений, но по ряду причин пациенты приходят уже на стадии поздних тяжёлых деструктивных изменений. Всё перечисленное объясняет высокую актуаль- ность темы лечения пациентов с асептическим некрозом таранной кости. Важностью представленного клинического случая и ценностью информации о нём можно считать несколько положений, а именно: на его примере про- демонстрирована возможность ранней диагностики тяжёлого поражения таранной кости асептическим некрозом; на основании объективных дан- ных проведено обоснование разрешения возобновления нагрузки на ногу весом тела в комплексе реабилитационных мероприятий у пациента; продемонстрированы возможность регресса патологических изменений, связанных с асептическим некрозом таранной кости, и динамика течения асептического некроза таранной кости с благоприятным исходом, что под- тверждено современными методами исследования. Таким образом, под- тверждена необходимость проведения магнитно-резонансной томографии всем обратившимся пациентам с клиникой локального суставного синдрома в области голеностопного сустава, продемонстрирована возможность пол- ного регресса симптоматики асептического некроза при консервативном лечении на ранних стадиях и показана возможность разрешения нагрузки на ногу в комплексе реабилитационного лечения.

Эндопротезирование голеностопного сустава. Сложности, ошибки, заблуждения, историческая ретроспектива, современность и перспектива развития. Часть 1

Общая проблематика эндопротезирования голеностопного сустава характеризуется прежде всего, продолжающейся до наших дней приверженностью основной массы травматологов-ортопедов к операции артродеза голеностопной области как к «золотому стандарту» лечения пациентов с крузартрозом. Это объясняется хирурги-ческой традицией, недостаточной информированностью профессионального сообщества о достижениях, касающихся технических характеристик современных эндопротезов и результатов их применения. Поиск и анализ научных публикаций проводился в базах данных PubMed и eLIBRARY. Глубина поиска — 50 лет. По причине накопления и необходимости анализа значительного объема информации по теме статья разбита на 2 раздела. В 1 части обзора проведен анализ отечественных тенденций голеностопного эндопротезостроения и причин их неудач.

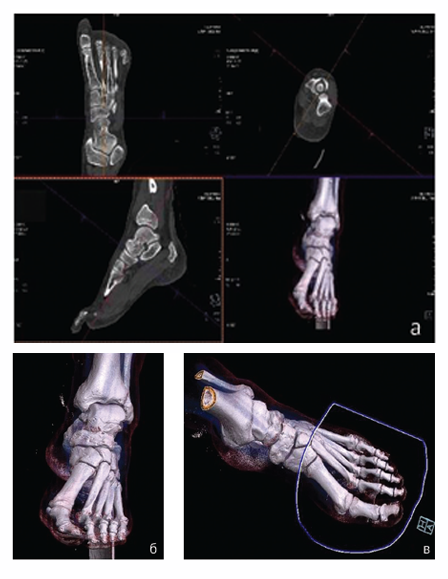

Оптимальный метод латеральной удлиняющей остеотомии пяточной кости: томографическое исследование среди населения России

По данным профессиональной литературы, удлинение латеральной колонны считается одним из эффективных и патогенетически обоснованных суставосберегающих методов коррекции плосковальгусной деформации стопы. Широко применяются в клинической практике остеотомии Evans и Hintermann. Однако данные операции сопряжены с риском повреждения суставных фасеток подтаранного сустава, что обусловлено разнообразием их количества, форм и расположения у представителей разных национальностей.

Эндопротезирование первого плюснефалангового сустава как альтернатива артропластической резекции по шеде–брандесу в комплексе лечения HALLUX RIGIDUS

Высокая заболеваемость hallux rigidus (HR), выраженность нарушений анатомии и функции стопы при HR, несовершенство существующих методов его лечения, закономерно приводящее к неудовлетворительным ре- зультатам лечения, являются причиной неудовлетворенности пациентов и врачей. Поэтому продолжаются по- иски оптимального метода лечения данного заболевания. Основными методами лечения в наше время являются артропластическая резекция (операция Шеде–Брандеса) и артродез первого плюснефалангового сустава, но в последние годы приобретает особое значение эндопротезирование первого плюснефалангового сустава, к ко- торому сохраняется скептическое отношение у ряда исследователей. Для формирования собственного мнения по данному вопросу проведено исследование, в котором сравнивались результаты артропластической резекции и эндопротезирования первого плюснефалангового сустава керамическим эндопротезом. Эндопротезирование продемонстрировало преимущества в виде лучших функциональных результатов, хотя и сопровождалось не- сколько большим количеством осложнений.

Остеохондральные поражения блока таранной кости, современные подходы к хирургическому лечению (обзор литературы)

Проблема остеохондральных поражений блока таранной кости (ОПБТК) является актуальной и при этом не- достаточно освещенной в отечественной профессиональной ортопедотравматологической литературе. ОПБТК приводят к катастрофически быстрому развитию тяжелого деформирующего остеоартроза голеностопного су- става у молодых трудоспособных пациентов. Актуальной проблемой в наши дни является ранняя диагностика до появления рентгенологических признаков поражения и до стадии «патологического перелома». При этом методом выбора лечения ОПБТК признается мозаичная остеохондропластика блока таранной кости. Старания ученых сводятся к снижению травматичности вмешательства, в будущем ожидается широкое применение био- технологий, достижений тканевого инжиниринга и т. д. Внедрение в ортопедотравматологическую практику со- временных диагностических (мультиспектральная компьютерная томография (МСКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), артроскопия и т.д.) и лечебных методов (клеточные технологии, тканевый инжиниринг и т. д.) привело к усложнению систематизации, оптимизации стратегии и тактики лечения. На сегодняшний день существует несколько направлений хирургического лечения ОПБТК, каждое из которых имеет свои достоин- ства и недостатки. Применение мозаичной остеохондропластики при хирургическом лечении ОПБТК наиболее полно отвечает поставленным задачам.